Garantir un cadre d’action juridiquement sûr aux décideurs publics, qu’ils soient élus ou hauts fonctionnaires, est devenu un enjeu majeur pour l’efficacité de l’action publique. Les risques juridiques, et notamment les risques pénaux, associés à leurs décisions peuvent en effet entraver leur action.

A l’approche des élections municipales de 2026, où l’enjeu est d’encourager les candidatures au service de l’intérêt général, il est primordial que le cadre juridique d’exercice des mandats locaux soit sécurisé.

L’objectif de la commission Vigouroux [1] est ambitieux : « permettre à l’administration d’agir, sans renoncer aux impératifs de transparence, de probité et de responsabilité. »

Dans la droite ligne des travaux de l’Observatoire qui sensibilise les acteurs publics locaux à ces sujets, tout en constatant que la rédaction actuelle des textes, notamment de l’article 432-12 du code pénal réprimant la prise illégale d’intérêts, conduit à des mises en cause et à des condamnations d’élus ou de fonctionnaires qui n’ont eu que pour seule boussole la poursuite de l’intérêt général (pour un exemple saisissant lire notre article "Vote des subventions aux associations : attention danger !" ) .

1° Mieux cibler la répression des atteintes à la probité

Mieux circonscrire la prise illégale d’intérêts

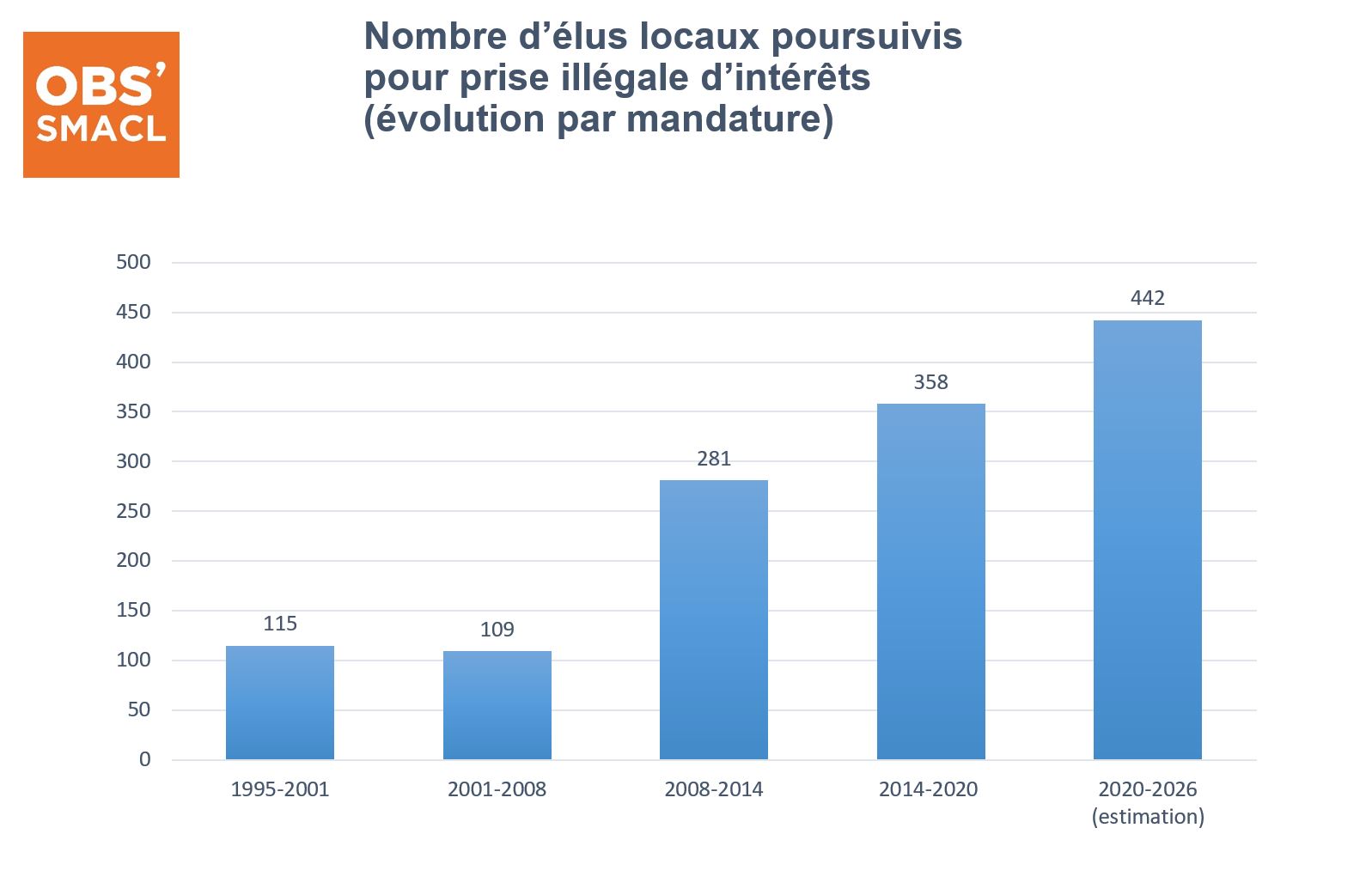

Ce constat est partagé par de nombreux acteurs qui sont amenés à sensibiliser les élus à ce sujet. L’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale le confirme. Et ce n’est pas une vue de l’esprit puisque nos chiffres montrent la prépondérance de la prise illégale d’intérêts dans les poursuites exercées contre les élus locaux.

Or, si parmi les élus poursuivis de ce chef certains ont manifestement cherché à profiter de leur mandat à des fins personnelles, d’autres n’ont eu que pour seul objectif la satisfaction de l’intérêt général. La lecture de notre jurisdiscope territorial en fournit régulièrement des exemples.

La mission s’est ainsi interrogée sur le champ d’application du délit de prise illégale d’intérêts réprimé à l’article 432-12 du code pénal.

Au-delà des propositions destinées à définir plus exactement le champ d’application de la législation sur les conflits d’intérêts, la mission suggère d’interroger plus largement la répression pénale de ces faits, dans la logique précédemment exposée tendant à découpler la légalité administrative et la répression pénale.

- De réserver la sanction pénale aux intérêts qui « compromettent » (et non seulement sont de nature à compromettre) l’impartialité du décideur ;

- De mieux circonscrire le champ du délit de prise illégale d’intérêts, par l’exclusion de conflits « public – public » et la prise en compte du motif impérieux d’intérêt général ;

- De restreindre la répression pénale aux seules atteintes effectives aux exigences d’impartialité, d’indépendance ou d’objectivité ;

- De mieux cibler, au plan administratif, l’interdiction des conflits d’intérêts, en prenant, en particulier, mieux en compte la situation des élus et des agents de l’Etat qui siègent ès qualités dans certaines instances.

La mission propose ainsi, comme piste de réflexion, de recentrer l’infraction sur les seuls manquements « délibérés » à ces mêmes exigences, en permettant aux élus et aux agents de se prévaloir de leur bonne foi, lorsqu’ils se sont mépris sur les obligations qui étaient les leurs dans le cadre de la législation relative aux conflits d’intérêts.

|

4 recommandations et 1 piste de réflexion pour mieux cibler la répression 1° Compléter l’article 432-12 par un alinéa prévoyant que l’infraction n’est pas constituée lorsque l’intérêt pris, reçu ou conservé l’a été dans l’exercice d’une activité de service public administratif. Le nouveau paragraphe serait ainsi rédigé : « L’infraction définie au premier alinéa n’est pas constituée lorsque l’intérêt a été pris, reçu ou conservé dans l’exercice d’une activité de service public administratif en l’absence d’intérêt personnel déterminant ». 2° Compléter l’article 432-12 par la mention selon laquelle le délit de prise illégale d’intérêts n’est pas caractérisé lorsque la décision de prise, de réception ou de conservation d’un intérêt personnel repose sur un motif impérieux d’intérêt général. L’alinéa serait ainsi rédigé : « L’infraction définie au premier alinéa n’est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa a agi en vue de répondre à un motif impérieux d’intérêt général [dès lors qu’elle s’est prévalue de ce motif dans l’acte en cause] ». 3° Mieux faire apparaître que le délit de prise illégale d’intérêts n’est caractérisé que si une atteinte effective est portée aux exigences d’impartialité, d’indépendance ou d’objectivité Le 1er alinéa de l’article 432-12 serait ainsi modifié : « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique (…), de prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement un intérêt compromettant son impartialité, son indépendance ou son objectivité (…) » 4° Mieux articuler les différentes dispositions légales relatives à la gestion des conflits d’intérêts. Pour mieux respecter cette logique, les dispositions de l’article 432-12 introduites par la loi « 3DS » devraient être déplacées à l’article L. 1111-6 du CGCT. Elles traitent, en effet, de la légalité des délibérations. Il conviendrait alors d’introduire à l’article 432-12 une référence à la dérogation prévue par celles de ces dispositions, applicables aux seules communes de moins de 3 500 habitants, qui légalisent certaines situations d’interférence entre des intérêts publics et privés. Soit, plutôt, une référence plus générale à l’ensemble des situations dans lesquelles la loi autorise l’interférence entre un intérêt privé et un intérêt public, ce qui éviterait d’avoir à actualiser ces dispositions à l’avenir.

►Une piste de réflexion : mieux affirmer l’élément intentionnel du délit de prise illégale d’intérêts en subordonnant sa caractérisation à la méconnaissance « délibérée » par l’agent des exigences d’impartialité, d’indépendance et d’objectivité ou en abaissant le quantum des peines en cas d’infraction non délibérée.

|

Mieux délimiter le délit de favoritisme

d’intérêt général impérieux.

Retrouvez l’analyse de Me Eric Landot pour les éditions Weka qui revient sur les recommandations du rapport et qui échange avec Luc Brunet, responsable de l’Observatoire SMACL.

2° Sécuriser les décideurs publics qui se méprennent sur le droit applicable

L’article 122-3 du code pénal dispose que « N’est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu’elle n’était pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement accomplir l’acte ».

Mais la jurisprudence se montre très stricte, l’erreur alléguée devant présenter un caractère insurmontable pour pouvoir utilement être invoquée.

N’est pas davantage pénalement responsable la personne qui applique la règle de droit conformément à l’interprétation formelle qu’en donnait une autorité administrative compétente [pour élaborer ou veiller à l’application] d’une telle règle, à moins que l’auteur des faits n’ait pu se méprendre sur l’illégalité d’une telle interprétation ».

3° Développer la cartographie des risques et renforcer la formation

établissements publics à caractère industriel et commercial.

L’AFA a notamment élaboré, conjointement avec l’Association des maires de France, un

« Guide pratique à l’attention des élus du bloc communal », dont l’objet est d’accompagner ces élus dans l’élaboration, la mise en œuvre et le déploiement d’un dispositif de prévention des atteintes à la probité adapté à leur profil et à leurs moyens. Ce guide, dont une nouvelle version a été diffusée en novembre 2024, présente notamment des scénarios de risques et met à leur disposition une série de fiches pratiques (urbanisme, ressources humaines, marchés publics, subventions, gestion des cadeaux et des invitations…), afin de prévenir et de détecter les atteintes à la probité.

- Aborder les situations à partir de cas concrets ;

- Utiliser le réseau des écoles de fonction publique pour promouvoir les échanges et les troncs communs entre métiers publics, y compris entre administrateurs et magistrats, pour que chacun se forme par comparaison et compréhension du rôle des autres ;

-

Croiser les expériences en droit pénal, en faisant appel à des partenaires extérieurs au monde

de l’administration publique ; -

Travailler la coopération entre les élus et les administrateurs tant au plan national qu’au plan

local.

4° Harmoniser et étendre la protection fonctionnelle

En revanche, il lui paraîtrait opportun d’assimiler, dans certains cas, ces infractions à des fautes non détachables du service ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. En particulier, il paraît difficilement concevable qu’une délibération qui octroierait le bénéfice de la protection fonctionnelle soit jugée légale par le juge administratif alors que ses auteurs ou son bénéficiaire seraient condamnés par le juge pénal pour détournement de fonds publics.

|

Proposition d’extension et d’harmonisation de la protection fonctionnelle 1° Consacrer dans la loi le bénéfice de la protection fonctionnelle en cas d’audition libre La modification se traduirait par l’ajout suivant : « L’agent public [/ le militaire / l’élu] entendu en audition libre ou en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection ». 2° Modifier les articles L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 du CGCT afin d’harmoniser les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle aux responsables des exécutifs locaux avec celles applicables aux agents publics. Ces dispositions devraient être complétées par un alinéa, calqué sur l’article L. 134-4 du CGFP, ainsi rédigé : « La [commune] est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu [municipal] le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. Les élus mentionnés à l’alinéa précédent entendus en audition libre ou en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficient de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger ceux d’entre eux qui, à raison de tels faits, sont placés en garde à vue ou se voient proposer une mesure de composition pénale ». 3° Modifier les articles L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 du CGCT afin d’étendre le bénéfice de la protection fonctionnelle à l’ensemble des élus locaux ; Leur 2ème alinéa serait ainsi rédigé : « La [commune] est tenue d’accorder sa protection aux membres du conseil [municipal] lorsque ceux-ci font l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de leurs fonctions. » 4° Modifier les articles L. 134-4 du CGFP, L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 du CGCT et

L. 4123-10 code de la défense afin de permettre à l’agent ou à l’élu convoqué comme témoin d’obtenir, dès ce stade, la protection fonctionnelle, lorsque l’engagement ultérieur de poursuites pénales apparaît fortement probable en l’état des informations disponibles. 5° Permettre de qualifier de faits non détachables du service, susceptible d’ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, certains faits donnant lieu à des poursuites pénales sous les qualifications de favoritisme et de prise illégale d’intérêts. |

Le Gouvernement a annoncé qu’il étudierait ces recommandations dans les prochains mois afin de déterminer les évolutions législatives nécessaires pour moderniser le cadre juridique applicable aux autorités publiques. A l’occasion du "Roquelaure de la Simplification de l’action des collectivités" organisé le 28 avril 2025, le Gouvernement s’est notamment engagé à avancer sur :

- "La fin du conflit d’intérêt public-public dans le cadre de la création d’un statut de l’élu local ;

- Un renforcement de la protection des élus locaux par la protection fonctionnelle et par l’évolution de la définition légale de la prise illégale d’intérêts".